Bild: © Aqua Viva

Unterricht am Fluss: Gewässer als Lern- und Bildungsorte

Unterricht am Fluss: Gewässer als Lern- und Bildungsorte

Ein Fluss verbindet

Ein Bildungsangebot zum nahen Bach oder Fluss birgt Chancen, Kindern eine neue Beziehung zu Natur und Mitwelt zu ermöglichen und Jugendlichen eine Plattform zu geben, aktiv an einer Nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken.

Von Barbara Gugerli-Dolder

Die sprudelnde Quelle, das Murmelbächlein in der Wiese, der mäandrierende Fluss mit seinen artenreichen Flussauen ...

Gewässer bilden eines der vielseitigsten Ökosysteme, weil im Uferbereich zwei völlig gegensätzliche Lebensräume aufeinandertreffen. Die Anpassung der Lebewesen an ihre Umwelt kann hier besonders gut beobachtet werden. Gewässer gestalten, verändern und prägen ganze Landschaften und sind unsere Lebensgrundlage – vom Trinkwasser über Kraftwerke, Erholungsraum bis hin zum Abfluss von Kläranlagen. Gewässer fordern die Politik heraus, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gerecht zu werden.

Diese Vielfältigkeit macht Gewässer zu einem spannenden, lebensnahen, erlebbaren und fächerübergreifenden Unterrichtsthema für jede Altersstufe – vom einfachen Bacherlebnis im Kindergarten bis zum exemplarischen Lernen für eine Nachhaltige Entwicklung mit Oberstufenklassen. «Die Verbindung von Lernen innerhalb und ausserhalb der Schule ist von zentraler Bedeutung, da manches nur ausserhalb der Schule sicht- und erlebbar ist ...», empfiehlt der Lehrplan 21 in den didaktischen Hinweisen zum Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft. Zum Glück gibt es in den allermeisten Orten ein Fliessgewässer.

Wassererlebnis im 1. und 2. Zyklus (Kindergarten bis 6. Klasse)

Heute gehts zum Wassererlebnistag! Mit einer fachkundigen Lehrperson einen Wassererlebnistag am nahegelegenen Bach oder Fluss zu verbringen, stimuliert Aufmerksamkeit und Neugier der Schülerinnen und Schüler und bietet ein unverzichtbares, abwechslungsreiches Element im Schulalltag. Erfahrungen und Erlebnisse an Gewässern vor Ort können kompensieren, was im Alltagsleben und im Klassenzimmer oft zu kurz kommt: Erfahrungen aus erster Hand, die alle Sinne ansprechen, Zusammenhänge aus direkter Anschauung erkennen und sich neuen Erlebnissen stellen.

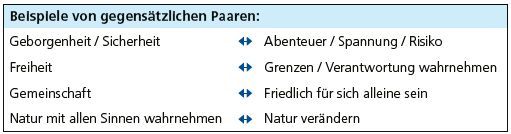

In ihrem Buch «Der Wald als erlebnispädagogischer Lernort für Kinder» haben Ziegenspeck und Berthold (2002) insgesamt zwölf Grundbedürfnisse von Kindern herauskristallisiert, die insbesondere in naturpädagogischen Aktivitäten befriedigt werden können. Sie werden in gegensätzlichen Paaren beschrieben.

Geborgenheit und Sicherheit kann durch das gemeinsame Naturerlebnis entstehen. Zum Bach im Dorf kann man immer wieder zurückkehren. Es gibt wohl kein anderes Element in der Natur, das sich so stark immer wieder verändert wie ein Bach oder Fluss, ständig in Bewegung ist und eine so grosse Vielfalt an beobachtbaren Tieren beheimatet. Das macht die Begegnung und Erforschung spannend.

Sequenzen für freies Spiel am Wasser sind insbesondere mit kleineren Kindern unverzichtbar und geben Gelegenheit, sich diesen Lebensraum nach eigenen Vorstellungen zu erschliessen. Beim sorgsamen Sammeln von Kleinlebewesen mit Pinsel und Wasserschale und nachher beim Zurückbringen an deren «Wohnort» lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen.

Die achtsame Naturbegegnung mit entsprechender Anleitung ermöglicht den Kindern, still die verschiedenen Sinneseindrücke auf sich wirken zu lassen. Gewässer bieten hier eine besonders reichhaltige Palette. Achtsamkeit bedeutet innehalten, sich auf diese Sinneserfahrung einzulassen, sie ohne zu urteilen anzunehmen mit der Haltung «Es ist, wie es ist». Die Gefühle, die dabei entstehen, können im Körper wahrgenommen werden – angenehme wie unangenehme. Wichtig ist, sie anzunehmen, nicht zu bewerten und den Kindern Gelegenheit zu geben, sie zu beschreiben oder kreativ auszudrücken. Sie Kooperaerfahren dabei, dass sie mit diesen Gefühlen meist nicht allein sind. Der Austausch ermöglicht ihnen, sie zu relativieren und einen neuen Umgang zu erproben. Der Fokus der Achtsamkeit kann individuell gewählt werden von nah bis fern, von dunkel bis hell. Achtsamkeit ist verbunden mit zur Ruhe kommen, sich auf etwas einlassen und kann so die Verbundenheit mit der Natur vertiefen. Diese Art von Begegnung ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, eine Beziehung zum lokalen Bach, Fluss oder Weiher aufzubauen und Wertschätzung zu empfinden. Zusammen mit den Erkundungserfahrungen kann so die Motivation zum Handeln für die Umwelt gestärkt werden.

Das Grundbedürfnis «die Welt zu entdecken und verstehen, sie mitzugestalten» nimmt der Lehrplan 21 unter anderem mit den Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen für den Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft auf: Die Umwelt wahrnehmen, sie sich erschliessen, sich darin orientieren und zum Schluss ins Handeln kommen. All das kann am Gewässer lebensnah aufgebaut, eingeübt und angewandt werden. Wenn alle nötigen Materialien zur Verfügung stehen und eine erfahrene Fachperson begleitet, gelingt es besonders gut. Spielerische und körperliche Aktivitäten können direkt mit dem Lernen verbunden werden. Die Bewegung in der Natur mit unebenem Boden, steilen Hängen oder Hindernissen, die es zu überwinden gilt, bietet ideale Übungsgelegenheiten im Vergleich zu den monotonen Flächen im Siedlungsraum.

Die Verbindung von Wassererlebnistag und Schulunterricht ermöglicht es erst, das Potenzial eines ausserschulischen Lernortes wirklich auszuschöpfen. «Als besonders wirksam hat sich herausgestellt, wenn die Exkursion thematisch auf die Unterrichtseinheit abgestimmt ist, während der Unterrichtseinheit (und nicht als Einstieg oder Abschluss) stattfindet und im Unterricht vor- und nachbereitet wird» (Favre & Metzger 2013). Am erfolgreichsten wird die Begegnung mit einem Gewässer, wenn den Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem Lebensraum ermöglicht werden: Zum Beispiel begegnend und erkundend, forschend-entdeckend, planend und handelnd, gemeinschaftlich-kooperativ aber auch achtsam wahrnehmend, spielerisch, abenteuerlich, ästhetischkreativ und kontemplativ. Dazu ist es wichtig, Gewässer mehrmals und zu verschiedenen Zeiten aufzusuchen, beispielsweise bei unterschiedlichem Wasserstand und zu anderen Jahreszeiten, mit oder ohne Fachperson. Im Idealfall zeigen die Kinder ihren Eltern in der Freizeit den Bach, den sie in der Schule aufgesucht haben und vertiefen damit das Gelernte.

Ein Fluss verbindet – 3. Zyklus (Oberstufe)

Draussen ist der Kontext, in welchem Gewässer sich befinden, leichter zugänglich und ersichtlich. Kraftwerke, Abwasserreinigungsanlagen, Landwirtschaft, Fischerei, Freizeitangebote usw. stehen direkt oder indirekt in Verbindung mit Gewässern und können als weitere ausserschulische Lernorte einbezogen werden. Dieser Kontext erlaubt es, ein Gewässer aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten, den Perspektivenwechsel zu üben, Wechselwirkungen und Entwicklungen zu erkennen, Werte zu klären, Visionen zu generieren, Handlungsoptionen zu suchen und Verantwortung zu übernehmen. Damit sind wir bei zentralen Kompetenzen und pädagogischen Prinzipien für eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Das nationale Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für BNE in der Schweiz, éducation21, hat sie in den oben abgebildeten Spidern zusammengefasst.

Im 3. Zyklus haben Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit zum abstrakten Denken so weit entwickelt, dass sie auch komplexere Zusammenhänge und Prozesse, die eine nachhaltige Entwicklung auszeichnen, besser erfassen können. Das Lehrmittel «Systemdenken fördern» (2010) bietet dazu eine Vielfalt von Methoden. Zur Klärung von Werten, zu Perspektivenwechsel und Empathie, zur Partizipation und Kooperaerfahren tion sind personale und soziale Kompetenzen von zentraler Bedeutung (überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21). Das Modell «Umweltbildung Plus» trägt dem Rechnung im Zusammenspiel von systemischem Denken, dem konstruktiven Umgang mit Emotionen, der Kultur der Achtsamkeit und dem aktiv werden für die Mitwelt.

«Ein Fluss verbindet» war in den 90er-Jahren ein faszinierendes Projekt im Kanton Zürich, das Schulen einlud, die Qualität «ihres» Baches oder Flusses mittels Bioindikation, einfachen chemischen und physikalischen Messungen und Beobachtungen zu untersuchen. Mehrere Schulen entlang eines Flusses nahmen daran teil. Die Ergebnisse wurden an einer gemeinsamen Konferenz mit Ausstellung zusammengetragen, Wünsche und Visionen formuliert und zum Handeln angeregt. Ein Impuls zu diesem Projekt kam damals unter anderem aus den USA (siehe Kasten). Diese Projektidee könnte in neuer Form, mit den heutigen Mitteln und einer Einführung der Lehrpersonen für alle Beteiligten spannend und gewinnbringend sein. Schülerinnen und Schülern wird ein neuer Zugang zu «ihrem » Fluss als Ganzes System mit all den Einflüssen der Menschen ermöglicht, im Austausch mit anderen Klassen, Expertinnen und Experten und Akteuren. Sie finden eigene Strategien zum Handeln für eine Nachhaltige Entwicklung.

River Water Quality Monitoring Project

Bereits im Frühling 1984 startete am Huron River in Michigan ein Pilotprojekt der University of Michigan. High School-Schülerinnen und -Schüler erhoben mittels neun Wassertests, Bioindikation und Beobachtungen in der Uferzone Indikatoren für die Gewässerqualität. Sie bildeten mit den Lehrpersonen zusammen ein «co-learning- und co-investigating»-Team. Mit den Daten wurden Probleme und deren Ursachen eruiert. Das Projekt weitete sich rasch aus. Daten und Erkenntnisse von verschiedenen Schulen entlang eines Flusses wurden zusammengeführt. Das Ganze gipfelte in einem Kongress, an welchem Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft, Lehrpersonen, Gewässerfachleute und Fachleute von Universitäten teilnahmen. Gemeinsam wurde diskutiert und nach Lösungsstrategien gesucht. Für das anschliessende Handeln in der eigenen Gemeinde erhielten die Jugendlichen ein Skill-Training wie Strassentheater gestalten, Briefe an Behörden verfassen oder Kunst als Mittel zur Bildung nutzen. Daraus entstand das Netzwerk GREEN (Global Rivers Environmental Education Network).

Fazit

Achtsamkeit in Schule und Bildung gewann in den letzten Jahren an Bedeutung. Studien belegen ihre positive Wirkung auf Gesundheit, Lernklima und Beziehungskultur. In der Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist es besonders wichtig, sie zu integrieren. Sie stärkt das Bewusstsein für zentrale Werte und Einstellungen sowie für das eigene Handeln. Jugendliche machen sich laut Sorgenbarometer der Credit Suisse nach Altersvor-sorge und Corona um Umwelt und Klima am meisten Sorgen. Mehr als die Hälfte der 16 bis 25-Jährigen wollen sich für die Umwelt einsetzen. Ein Projekt wie «Ein Fluss verbindet» mit Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung kann darauf eine Antwort sein – eine Herausforderung für NGOs wie Aqua Viva, Pro Natura, WWF, Pusch und GLOBE Schweiz.

Autorin

Barbara Gugerli- Dolder

dipl. phil. II und M. A. Primarlehrerin, Geographiestudium, Universität Zürich, Master in Umweltbildung, University of Michigan, USA. Dozentin i. R. an der PH Zürich (Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung).

barbara.gugerli@bluewin.ch

Mehr Gewässernews

Jetzt abstimmen: Fotowettbewerb Gletschervorfelder

Beschleunigungserlass: Schnellschuss gefährdet Umwelt- und Rechtsstandards